Otfried Strubelt und Marcus Claussen

Eine 1997 in der renommierten Zeitschrift Lancet veröffentlichte Studie über die Ergebnisse von 89 placebokontrollierten klinischen Prüfungen homöopathischer Arzneimittel hat weithin zu der Vorstellung geführt, dass nunmehr ein Wirksamkeitsnachweis für die Homöopathie erbracht und damit die Lehre Hahnemanns belegt sei. Tatsächlich waren die untersuchten Homöopathika aber nur in 40 % statistisch signifikant besser wirksam als Placebo. Bei einer Reanalyse der bewerteten Studien reduzierte sich der Prozentsatz positiver Ergebnisse auf 34. Selbst dieser geringe Prozentsatz positiver Ergebnisse dürfte durch einen Publikationsbias und die meist vor der Bewertung vorgenommene Entblindung noch verfälscht sein. Außerdem wurde bisher keine der Wirksamkeitsprüfungen mit positivem Ausgang von einem anderen Arbeitskreis reproduziert. Die Vorstellung, dass man die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Homöopathie insgesamt bewerten und belegen könne, wird als irrig verworfen.

Die Homöopathie ist ein Heilverfahren, das von dem deutschen Arzt Christian-Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) erdacht wurde und bis heute auf seinen Vorstellungen beruht. Das Verfahren steht seit jeher in einer Aussenseiterrolle zur wissenschaftlichen Medizin. Diese lehnt die Homöopathie ab, da deren Grundlagen nicht mit den heutigen naturwissenschaftlichen Kenntnissen vereinbar sind und deutet ihre therapeutischen Erfolge als reine Placebowirkungen, unterstützt durch die besonders intensive Zuwendung der Homöopathen zu ihren Patienten. Erst kürzlich hat sich die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft in einer ausführlichen Stellungnahme gegen die Anwendung der Homöopathie als einer außerhalb der wissenschaftlichen Medizin stehenden Arzneitherapie ausgesprochen (Haustein et al. 1998). Eine Warnung, die von der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft gegen den Einsatz von Homöopathika zur Malariaprophylaxe kürzlich (1998) veröffentlicht wurde, belegt eindrücklich die aktuelle Bedeutung und die Gefahren dieser nicht wissenschaftlichen Heilmethode.

Die Homöopathie war Gegenstand mehrerer Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift, so einer Übersichtsarbeit von Oepen und Schaffrath (1991), eines Überblicks zur Situation der Homöopathie in den USA von Wagner (1992) und einer Darstellung der nicht reproduzierbaren Versuche von Benveniste durch Schäfer (1995). Ferner wurde der viel beachtete Vortrag von Köbberling (1998), dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, anlässlich der Eröffnung des 103. Kongresses dieser Gesellschaft veröffentlicht („Der Wissenschaft verpflichtet"). Es folgte eine Leserbriefdiskussion mit Ernst (1998), der einen Lehrstuhl für komplementäre Medizin an der Universität von Exeter inne hat. Dieser monierte, dass Köbberling Erfolgsberichte über homöopathische Heilungen unzutreffend dargestellt und die vorliegenden Prüfungen homöopathischer Arzneimittel nicht ausreichend berücksichtigt habe und wies in diesem Zusammenhang auf eine nach seiner Ansicht für die Homöopathie positive Meta-Analyse von 89 placebokontrollierten Studien hin, die in der renommierten Zeitschrift Lancet publiziert wurde (Linde et al. 1997). Tatsächlich hat diese Studie weithin zu der Vorstellung geführt, dass ein Wirksamkeitsnachweis für Homöopathika in der Mehrzahl der Fälle erbracht und damit die Lehre Hahnemanns belegt sei (Koch 1997).

Als nicht wissenschaftlich validierte Methode wurde die Homöopathie bis Anfang der neunziger Jahre im deutschen Medizinstudium nicht berücksichtigt und in den einschlägigen Lehrbüchern der Pharmakologie, wenn überhaupt, nur marginal erwähnt. Hier ist insofern eine Änderung eingetreten, als Homöopathie Anfang der neunziger Jahre als Prüfungsstoff in die ärztliche Approbationsordnung der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen wurde und somit die Notwendigkeit eines entsprechenden Lehrangebotes entstand. Als hierdurch zur Lehre in Homöopathie verpflichteter Hochschullehrer habe ich (Otfried Strubelt) mich deshalb in den letzten Jahren mit der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur auseinandergesetzt und die erreichbaren Publikationen einschließlich der Studie von Linde et al. 1997) im Rahmen einer Dissertation ausgewertet. Die Hauptautoren dieser Studie, die bereits mehrere Übersichten zum Wirksamkeitsnachweis der Homöopathie verfasst haben, sind in einem Projekt der Münchener Universität zur Integration von Naturheilverfahren in Forschung und Lehre tätig, das als „Münchener Modell" firmiert. Sie bezeichnen ihre Arbeit in Lancet als „Meta-Analyse" und kommen in ihr zu dem Ergebnis, dass der Gesamtvergleich von insgesamt 89 bewerteten homöopathischen Arzneimittelprüfungen eine bessere Wirksamkeit der untersuchten Homöopathika gegenüber den im Vergleich geprüften Placebos mit einer mittleren „Odds ratio" von 2,45 ergeben habe. Wurden freilich nur die 26 besten Studien berücksichtigt, schrumpfte der Vorsprung auf den Faktor 1,66, blieb aber statistisch signifikant. Linde et al. (1997) meinen, dass dieses Ergebnis der Auffassung widerspreche, dass homöopathische Arzneimittel nur Placebos seien, betonen aber gleichzeitig, dass sie keine Anhaltspunkte für eine Wirksamkeit bestimmter Homöopathika gegen konkrete Beschwerden oder Krankheiten gefunden hätten.

„Meta-Analyse"?

|

|

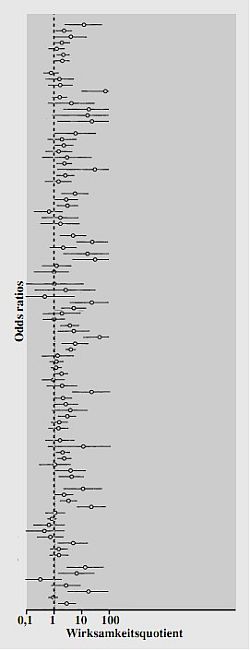

| Abb. 1: Darstellung der 89 von Linde et al. (1997) berechneten Odds ratios homöopathischer Arzneimittelprüfungen. |

Die Publikation von Linde et al. (1997) gibt zu mehrfacher Kritik Anlass. Zunächst einmal der Begriff „Meta-Analyse": Man versteht darunter die Kombination der Ergebnisse gleicher Studien desselben Phänomens (Conn 1997), wobei durch die nachträgliche Aufarbeitung der Versuchsergebnisse Effekte erfasst werden können, die in den einzelnen Untersuchungen z. B. aus statistischen Gründen nicht zum Tragen kamen. Linde et al. (1997) bemühten sich um eine meta-analytische Bewertung aller erfassten Studien, indem sie in jeder Studie die Wirksamkeit des Homöopathikums im Vergleich zum Placebo in Form einer Odds ratio errechneten, diese Quotienten über alle Untersuchungsserien mittelten und so zu dem oben genannten Resultat kamen. Ist es aber möglich, eine Gesamtbewertung von 89 Studien vorzunehmen, in denen mehr als 50 verschiedene Homöopathika in unterschiedlichsten Potenzen bzw. Konzentrationen bei unterschiedlichsten Gesundheitsstörungen zur Anwendung kamen, und hieraus eine Aussage zugunsten der Homöopathie zu treffen? Nach unserer Ansicht ist es nicht nur unmöglich, sondern auch unsinnig, die therapeutische Wirksamkeit der Homöopathie insgesamt nachweisen zu wollen. Vielmehr lassen sich nur die Wirkungen (oder Nichtwirkungen) eines spezifischen Homöopathikums in einer spezifischen Verdünnung bei einer spezifischen Erkrankung oder Beschwerde untersuchen. Eine Meta-Analyse über die Homöopathie insgesamt ist genauso aussagelos, als wenn man alle chirurgischen Operationen von der Appendektomie bis zur Herztransplantation metaanalytisch bewerten und hieraus eine Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit chirurgischer Heilverfahren ableiten würde.

Wie sieht es nun aber mit den Ergebnissen der von Linde et al. (1997) bewerteten homöopathischen Arzneimittelprüfungen im einzelnen aus? Die Autoren stellten die errechneten mittleren Odds ratios mit ihren Vertrauensbereichen in einer Tabelle grafisch dar (Abb. 1). Nach ihrer Ansicht begünstigt jeder rechts von der 1-Linie (= Placebo) stehende Quotient die Wirksamkeit der Homöopathie, die links von der Eins stehenden dagegen die Wirksamkeit des Placebos. Statistisch signifikant aber sind nur die Quotienten, deren Vertrauensbereich die 1-Linie nicht erreicht. Dies ist aber nur in 36 der 89 bewerteten Prüfungen der Fall. Fazit: In 40 % der Prüfungen wurde somit Wirksamkeit, in 60 % dagegen Unwirksamkeit der untersuchten Homöopathika festgestellt. Kann man eine Methode als generell wirksam bezeichnen, die dies nur in 40 % der Fälle tatsächlich ist?

Re-Analyse

Um zu einem eigenen Urteil zu kommen, haben wir versucht, uns die von Linde et al. (1997) bewerteten Publikationen aus Bibliotheken und über den Leihverkehr zu beschaffen. Dies war aber nur in 58 von 80 Fällen möglich; denn Dissertationen französischer Universitäten, unveröffentlichte Studien sowie in unbekannten ausländischen Zeitschriften veröffentlichte Arbeiten sind über den deutschen Leihverkehr nicht erhältlich. Die von uns erreichten 58 Publikationen umfassten 60 Prüfungen, die nach der Auswertung von Linde et al. (1997) in 24 Fällen = 40 % zu einem positiven Wirksamkeitsnachweis der Homöopathika, in 36 Fällen = 60 % zu einem negativen Ergebnis geführt hatten. Dieses Ergebnis entspricht genau dem Gesamtergebnis der „Meta-Analyse", so dass die von uns erfassten Arbeiten als für diese repräsentativ angesehen werden können.

Linde et al. (1997) nahmen in ihre Übersicht kontrollierte Präventions- oder Behandlungsstudien auf, die eine parallele Kontrollgruppe enthielten, die Placebo bekam, und die ferner randomisiert und/ oder doppelblind sowie schriftlich fixiert waren. Doppelte Verblindung war also nicht Voraussetzung der Aufnahme, und vier der von uns erfassten 60 Studien waren tatsächlich nur im einfachen und nicht im doppelten Blindversuch durchgeführt worden. Diese einfach verblindeten Prüfungen führten in drei Fällen zu einem für die Homöopathika positiven und nur in einem Falle zu einem negativen Ergebnis. Arzneimittelprüfungen auf homöopathischem Gebiet sind aber nur dann aussagekräftig, wenn eine mögliche Voreingenommenheit durch eine konsequente doppelte Verblindung ausgeschlossen werden kann. So brachte in einer kontrollierten Studie zur Beeinflussung experimentell ausgelöster Quetschungen durch Arnika C30 und M10 die im einfachen Blindversuch durchgeführte Prüfung ein positives, die im doppelten dagegen ein negatives Ergebnis (Campbell 1976). Voreingenommenheit ist sicher auch die Ursache der in einem so hohen Prozentsatz für die Homöopathie positiven Ergebnisse in den von Linde et al. (1997) bewerteten einfachblinden Studien.

Drei der von Linde et al. (1997) bewerteten Studien betreffen ein Pharmakon (Traumeel), das nicht als Homöopathikum, sondern als Phytopharmakon zu klassifizieren ist, da es im Wesentlichen aus homöopathischen Urtinkturen besteht. Es ist nicht zulässig, die mit diesem Pharmakon erhaltenen Ergebnisse als Wirksamkeitsnachweis für ein Homöopathikum zu reklamieren. Schließlich kamen wir beim Studium der Originalarbeiten in drei Fällen zu dem Ergebnis, dass im Gegensatz zu der Bewertung von Linde et al. (1997) kein positives, sondern ein eindeutig negatives Ergebnis vorlag (Coloquhoun 1990, Ritter 1966, Wiesenauer und Gaus 1991). Nach diesen von uns vorgenommenen Korrekturen verblieben 50 eindeutige Doppelblindstudien, die in 16 Fällen (32 %) ein positives und in 34 Fällen (68 %) ein negatives Ergebnis hinsichtlich der Wirksamkeit der geprüften Homöopathika ergeben hatten.

Bias-Problematik

Wir stießen beim Studium der Originalarbeiten auf ein weiteres Problem, das die Aussagekraft homöopathischer Arzneimittelprüfungen beeinträchtigen kann. Es handelt sich um die Möglichkeit der Verzerrung (Bias), die dadurch entsteht, wenn Auswertung und Bewertung von Versuchsergebnissen erst nach der Entblindung vorgenommen werden. Korrekterweise dürfte bei Doppelblindstudien zunächst nur die Zuordnung der einzelnen Fälle zu den Gruppen, nicht aber die Art der Behandlung in den Gruppen entblindet werden. Sodann müssten die Versuchsergebnisse ausgewertet und bewertet und erst anschließend die Art der Behandlung entblindet werden. Wir haben nur in zwei der insgesamt 60 Untersuchungen den ausdrücklichen Hinweis auf ein solches korrektes Entblindungsverfahren gefunden. Deshalb zieht sich durch viele, insbesondere von Homöopathen durchgeführte Studien ein Bewertungs-Bias, bei dem eindeutig negative Ergebnisse in der Diskussion hinweg diskutiert werden, etwa durch nachträgliche Bildung von Gruppen, bei denen die homöopathische Behandlung angeblich nur indiziert und natürlich erfolgreich war. Auch die Übersicht von Linde et al. (1997) scheint uns der Gefahr eines solchen Bewertungs-Bias zu unterliegen, denn die Voreingenommenheit der Hauptautoren dieser Studie für die Homöopathie wurde von ihnen selber wie folgt bestätigt: „Although the statisticians in our group were completely indifferent, four of the seven authors had varying degrees of belief (von uns hervorgehoben) in the possible effects of homoeopathy" (Linde und Jonas, 1998).

In diesem Zusammenhang muss die Frage gestellt werden, ob es sinnvoll und im Sinne der Wahrheitsfindung dienlich ist, spezielle Einrichtungen zu schaffen und öffentlich zu fördern, deren einzige Aufgabe die Untersuchung und Bewertung komplementärer bzw. alternativer, d. h. nicht wissenschaftlich validierter medizinischer Methoden darstellt. Derartige Einrichtungen verlieren ihre Existenzberechtigung, sobald die Unwirksamkeit dieser Verfahren festgestellt ist, und die Mitarbeiter damit ihre Jobs, wie dies in Frankreich schon geschah. Dass eine solche Sach- und Interessenlage die Objektivität auch ehrlicher und aufrichtiger Charaktere beeinträchtigen kann, braucht nicht näher begründet zu werden.

Berücksichtigt werden muss auch ein sogenannter Publikationsbias, dem Sammelstudien dadurch unterliegen, dass negative Ergebnisse generell eine schlechtere Chance zur Publikation haben als positive und von manchen Autoren auch gar nicht erst zur Publikation eingereicht werden. Linde et al. (1997) haben dieses Problem durchaus erkannt und versucht, es durch statistische Berechnungen auszuräumen. Ob dies so möglich ist, wurde bezweifelt (Seed 1998), und Lehmacher (1998) führt die Häufigkeit positiver Ergebnisse homöopathischer Arzneimittelprüfungen allein auf diesen Publikationsbias zurück.

Fehlende Reproduzierbarkeit

Schließlich fehlt im Falle der Homöopathie auch das wichtigste Kriterium wissenschaftlicher Wahrheit, nämlich eine nachgewiesene Reproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse. Wo Wiederholungen homöopathischer Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt wurden, führten sie zu einem negativen Ergebnis (z. B. Buckman und Lewith 1994). Auch die als Beleg für die Reproduzierbarkeit homöopathischer Arzneimittelwirkungen oft angeführte Studie von Reilly et al. (1994), in der drei positive homöopathische Arzneimittelprüfungen metaanalytisch zusammengefasst wurden, ist in dieser Hinsicht aussagelos; denn diese drei Prüfungen wurden von derselben Untersuchungsgruppe vorgenommen. Wir selbst haben ebenfalls keine homöopathische Arzneimittelprüfung gefunden, in der von einem zweiten Arbeitskreis die positiven Ergebnisse eines ersten reproduziert wurden.

Zusammenfassung

Die Sammelstudie von Linde et al. (1997) ist nicht geeignet, eine generelle Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel zu belegen. Sie widerlegt auch nicht die von Köbberling (1998) vertretene Meinung, dass ein wissenschaftlicher Beleg für eine über die Placebo-Wirkung hinausgehende Wirkung von Homöopathika nicht bestünde. Keine der nur in 34 % der Fälle positiven Wirksamkeitsprüfungen homöopathischer Arzneimittel wurde bislang von einem anderen Arbeitskreis reproduziert. Die positiven Ergebnisse können vermutlich, zumindest teilweise, auf den bekannten Publikationsbias und die meist vor der Auswertung und Bewertung der Ergebnisse vorgenommene Entblindung zurück geführt werden. Auch die Übersicht von Linde et al. (1997), deren Autoren in der Mehrzahl an Homöopathie glauben, unterlag einem Bewertungsbias, wie sich durch das Studium der zu 75 % erreichbaren Originalarbeiten herausstellte. Grundsätzlich können Wirksamkeitsprüfungen nur die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des jeweils untersuchten Homöopathikums in der angewandten Potenz bei der behandelten Krankheit oder Befindlichkeitsstörung, niemals aber die der Homöopathie insgesamt belegen.

Literatur

- Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (1998): Warnung vor Homöopathika zur Malaria-Prophylaxe Deutsches Ärzteblatt 95, C-1194

- Buckman, R., Lewith, G. (1994): What does homeopathy do – and how? British Medical Journal 309, 103

- Campbell, A. (1976): Two pilot controlled trials of arnica montana. British Homoeopathic Journal 65, 154

- Coloquhoun, J. (1990): Re-analysis of clinical trial of homoeopathic treatment in fibrositis. Lancet 336, 441

- Conn, H. O. (1997): Interpretation of data from multiple trials: a critical review. Journal of Internal Medicine 241, 177

- Ernst, E. (1998): Auch Komplementärmedizin empirisch untersuchen. Skeptiker 11 (3), 129

- Haustein, K.-O., Höffler, D., Lasek, R., Müller-Oerlinghausen, B. (1998): Ausserhalb der wissenschaftlichen Medizin stehende Methoden der Arzneitherapie. Deutsches Ärzteblatt 95 (14) B-654

- Koch, K. (1997): Schulmedizin in der Zwickmühle. Deutsches Ärzteblatt 94, B-2260

- Köbberling, J. (1998): Der Wissenschaft verpflichtet. Skeptiker 11 (1), 4

- Lehmacher, W. (1998): Methodological principles in clinical trials. In: Ernst, E., Hahn, E. G. (Eds.): Homoeopathy. A critical appraisal. Butterworth-Heinemann, Oxford, S. 3

- Linde, K., Clausius, N., Ramirez, G., Melchart, D., Eitel, F., Hedges, L. V., Jonas, W. B. (1997): Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A metaanalysis of placebo-controlled trials. Lancet 350, 834

- Linde, K. , Jonas, W. B. (1998): Meta-analysis of homoeopathy trials. Lancet I, 367

- Oepen, I., Schaffrath, B. (1991): Homöopathie heute. Skeptiker 4 (2), 38

- Reilly, D., Taylor, M. A., Beattie, N. G. M., Campbell, J. H., McSharry, C., Aitchison, T. C., Carter, R., Stevenson, R. D. 1994): Is evidence for homoeopathy reproducible? Lancet II, 344, 1601

- Ritter, H. (1966): Ein homöopathischer doppelter Blindversuch und seine Problematik. Hippokrates 37 (12), 472

- Schäfer, A. T. (1995): Ein mißlungener Nachweisversuch homöopathischer Wirkprinzipien. Skeptiker 8 (1), 15

- Seed, P. (1998): Meta-analysis of homoeopathy trials. Lancet I, 365 Wagner, M. W. (1992): Homöopathie in den Vereinigten Staaten. Skeptiker 5 (3), 60

- Wiesenauer, M., Gaus, W. (1991): Wirksamkeitsnachweis eines Homöopathikums bei chronischer Polyarthritis. Aktuelle Rheumatologie 16, 1

Prof. Dr. med. Otfried Strubelt geb. 1933, Medizinstudium in Greifswald, Berlin und Erlangen, Promotion 1959 an der Universität Erlangen, Habilitation 1967 an der Medizinischen Universität zu Lübeck für Pharmakologie und Toxikologie. Nach klinischer Tätigkeit ab 1961 Assistent am Pharmakologischen Institut der Universität Erlangen und ab 1965 Oberassistent in Lübeck. 1965 Oberassistent in Lübeck. Seit 1974 Direktor des Instituts für Toxikologie und seit 1982 ordentlicher Professor der Medizinischen Universität zu Lübeck. Mitglied mehrerer in- und ausländischer wissenschaftlicher Fachgesellschaften, daneben als Umweltexperte in der Kommunalpolitik tätig. Autor von drei Lehrbüchern und über 200 wissenschaftlichen Publikationen über die Mechanismen toxischer Wirkungen auf Leber und Herz, die Pharmakologie und Toxikologie von Coffein und Alkohol sowie die Antidotbehandlung von Arzneimittelvergiftungen.

Marcus Claussen geb. 1962, Medizinstudium in den USA und an der Medizinischen Universität zu Lübeck, Staatsexamen 1991, von 1992 bis 1997 als Assistenzarzt am Klinikum Frankfurt/Oder, dem DRK-Krankenhaus Berlin und dem Evangelischen Krankenhaus in Potsdam tätig. Im Rahmen einer Dissertationsarbeit Durchsicht der Weltliteratur auf Studien zum Wirksamkeitsnachweis homöopathischer Arzneimittel und deren Analyse, verbunden mit dem Besuch homöopathischer Krankenhäuser und Fachbibliotheken im In- und Ausland.